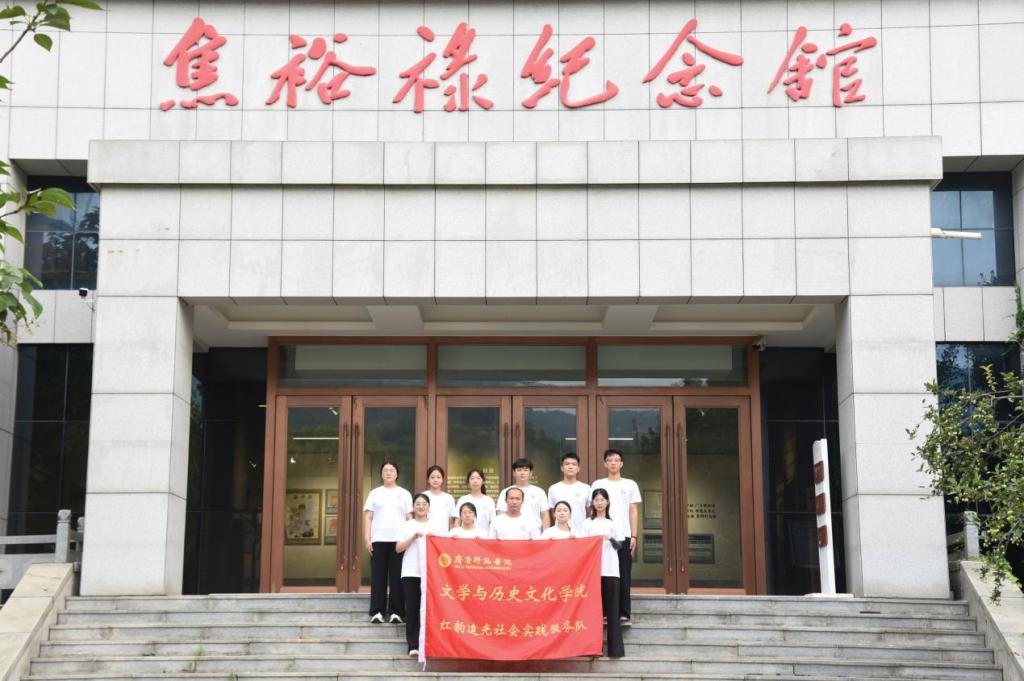

8月14日,“红韵追光”社会实践服务队奔赴淄博特委旧址、焦裕禄纪念馆、焦裕禄故居和博山烈士陵园,开始了红色足迹的踏寻之旅。文学与历史文化学院党委副书记焦丽鹃、团总支副书记徐超及实践队全体成员参加此次活动。

青砖院落内,1938年《火线报》泛黄字迹仍带硝烟温度,浮雕上矿工挥镐铸枪、农妇灯下纳鞋的场景,将队员们带回烽火岁月。“特委在此组建抗日武装,窑工子弟持土枪夜袭日军车队。”讲解员指尖划过弹痕累累的土墙,讲述着那段峥嵘历史。凝视特区工委书记张天民曾用过的粗陶茶碗——釉面雨点斑与弹片刮痕交错,恰似“红釉承魂脉”的血火印证。

推开沉重的故居院门,队员们一起站在了焦裕禄故居的旧木桌前。未写完的《兰考工作笔记》摊开着,钢笔尖的锈迹凝成永恒的顿点。院中焦桐亭亭如盖,绿荫掩映深陷的藤椅。展台内的补丁工装与棉鞋,十三处针脚如等高线般标记着共产党人不屈坚定的精神特质。

焦裕禄纪念馆内,全景地图将兰考地貌浓缩于方寸。当电子沙尘暴在投影中呼啸而过,队员们的视线聚焦于馆内泡桐幼苗——那是1963年焦裕禄亲手栽下的第47棵树。看到展柜内的医嘱手稿“活着没治好沙丘,死了看着你们治好”时,课本上和衣微笑的身影与兰考.风沙中躬身种树的形象悄然重叠。目光扫过藤椅破洞边缘,队员们不由感叹:“这个窟窿不是破损,是焦书记人生品格的剖面图。”

下午的博山烈士陵园,松柏垂荫如墨,三千座汉白玉墓碑肃立林间。两名队员手捧白菊花篮,敬献于“革命烈士永垂不朽”碑基前。俯身擦拭烈士墓碑,队员们以洁白的毛巾重净肃穆的陵园,直至“人民功臣”四字重现光泽。清扫落叶、除去杂草,后辈们的目光凝注于烈士名讳。松针簌簌声里,21.3岁的平均牺牲年龄与青春面庞交叠,历史刻度在此刻具象为生命的重量。

暮色浸染归途,队员们展开《火线报》复刻本,陶瓷油墨印制的革命火种,正是博山“窑火映初心”的双关隐喻——千度烈焰既烧制雨点釉,更淬炼忠魂铁骨。这番阐释勾勒出全天精神脉络,从特委星火的群众智慧,到焦裕禄的科学求实,直至烈士碑铭的永恒誓言,皆与博山人民‘百炼成器’的坚守同源共振。这场跨越八十载的对话昭示,青葱指尖拂去的历史尘埃,终将沉淀为新时代的骨血;而窑火淬炼的初心,永远在淬火成钢的征程中熠熠生辉。

在今日的参观旅程中,我深切体悟到焦裕禄同志心中装着全体人民、唯独没有他自己的公仆情怀。作为新时代青年,我们当坚持焦裕禄精神,让青春在全面建设社会主义现代化国家的火热实践中绽放绚丽之花。

——2023级历史学一班沈茗语

从"县委书记的榜样"到无名英雄的忠魂,红色坐标始终指引着我们,唯有将个人奋斗融入时代洪流,方能不负先烈热血,让精神火种永续传承。

——2023级历史学一班段正非

编辑:刘超毅

拍摄:张子涵李奕瑾

初审:徐超

复审:焦丽鹃

终审:胡义忠