5月11日上午,文学与历史文化学院2022级汉语言文学专业学生在张莉副教授带领下,来到山东博物馆开展古文字研习活动。本次活动特邀国家语言文字推广基地(齐鲁师范学院)办公室主任马艳作为研习指导教师。

据张莉老师介绍,研习活动是“文字学”课程的重要组成部分,尤其在学生学习汉字形体的演变之后,通过现场参观、考察,能让同学们更加直观地感受甲骨文、金文以及简牍文字的魅力,帮助同学们了解古文字在中华文明乃至人类文明发展史上的重要作用,从而进一步激发同学们对汉字文化的学习热情,增强文化自信。充分利用本地优秀资源开展实践教学,也是加强教学改革、丰富教学形式的重要举措。

研习伊始,马艳向同学们介绍了博物馆的标志性设计、博物馆的穹顶“鲁国大玉璧”的内涵,并勉励同学们要以此次研习活动为契机,好好学习古文字,好好了解汉字文化,提升语言文字专业素养,传承好中华优秀传统文化。

在张莉老师的带领下,根据前期下发的研习手册——《山东博物馆寻宝记》,同学们有序参观了7号馆、8号馆以及15号馆(银雀山汉简文化展)三个展厅。

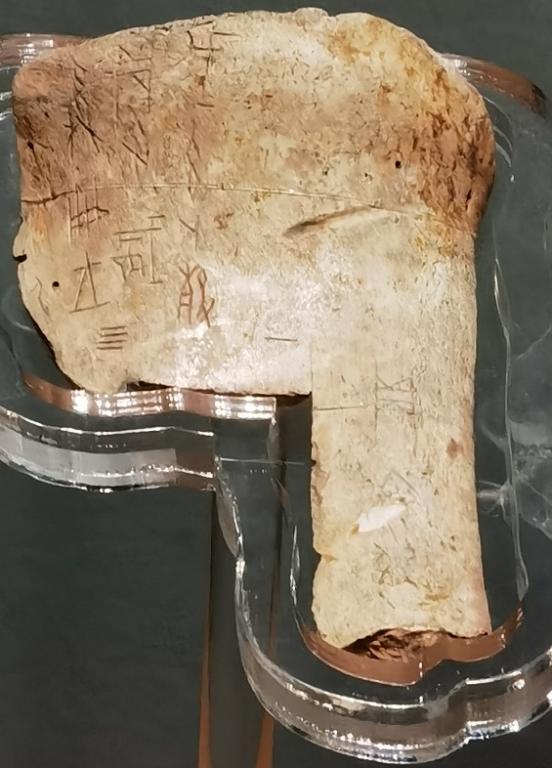

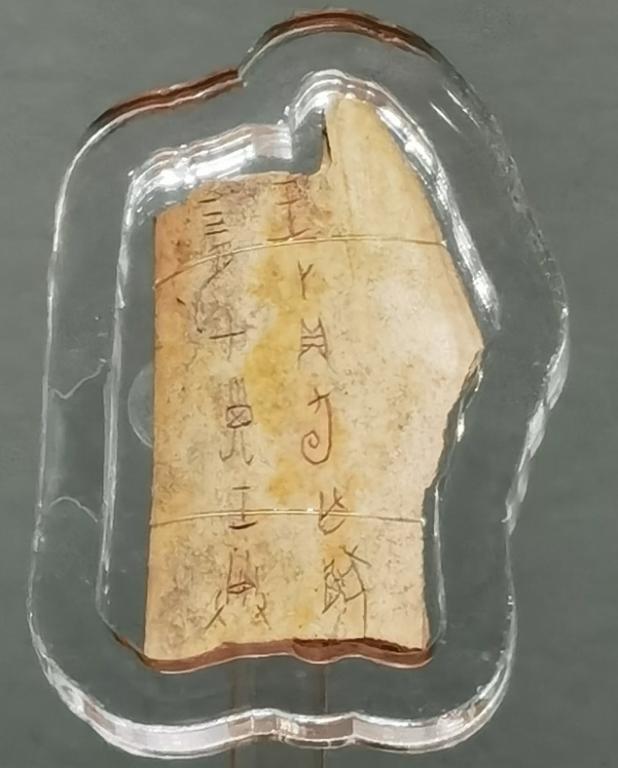

研习过程中,同学们看到了刻有“册”字的“沚”卜骨,刻有“典”字的“工典”卜骨,结合课堂上老师讲过的知识,同学们一边释读,一边比较,无比欣喜。同学们纷纷表示,馆内珍藏的甲骨文物让他们对甲骨文有了更加直观和深刻的认识,也更加感受到了甲骨文的无限魅力。

十大镇馆之宝之一“亚丑钺”以其可爱的造型,吸引同学们纷纷拍照留念。同学们近距离观看“亚醜”二字铭文以及“亚丑钺”那狞厉的美。

最让大家期待的是另一个镇馆之宝,西周宣王时期的“颂簋”。“颂簋”152字长篇铭文,曾收入郭沫若的《两周金文辞大系》,是西周金文的经典之作。同学们在老师的带领下近距离感受西周晚期金文“端庄秀丽、规整柔美”的字形特点。

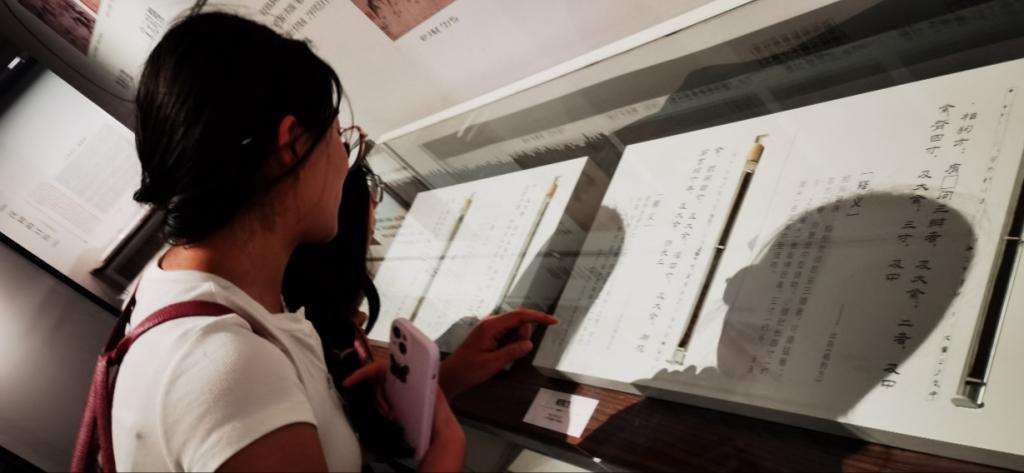

在15号馆,同学们参观了临时展“银雀山汉简文化展”,亲眼看到了“饱水简”的保存方式,处于饱水状态的竹简封装在蒸馏水试管中,书迹微小得令人震撼。在这里,同学们在老师的带领下,仔细观察了古文字向今文字阶段的过渡进程,感受了早期隶书的字形特点:有些字虽然已经有了跟成熟的隶书相同或者相似的写法,但同时仍然使用接近正规篆文的写法。

本次研学活动是理论知识与实践体验的有机结合,不仅拓宽了同学们的知识视野,也让同学们感受到了古文字的丰富内涵和历史文化价值,激发了同学们传承和弘扬中华优秀传统文化的热情。汉语言文学专业学生承担着语言文字研究与应用的重任,同学们纷纷表示,未来会继续努力学习,为中华优秀传统文化的传承和发展贡献出自己的力量。

供稿:白峰硕、王晓壮

摄影:邵士伦、卢培炎

初审:张莉

复审:朱振华

终审:张文哲